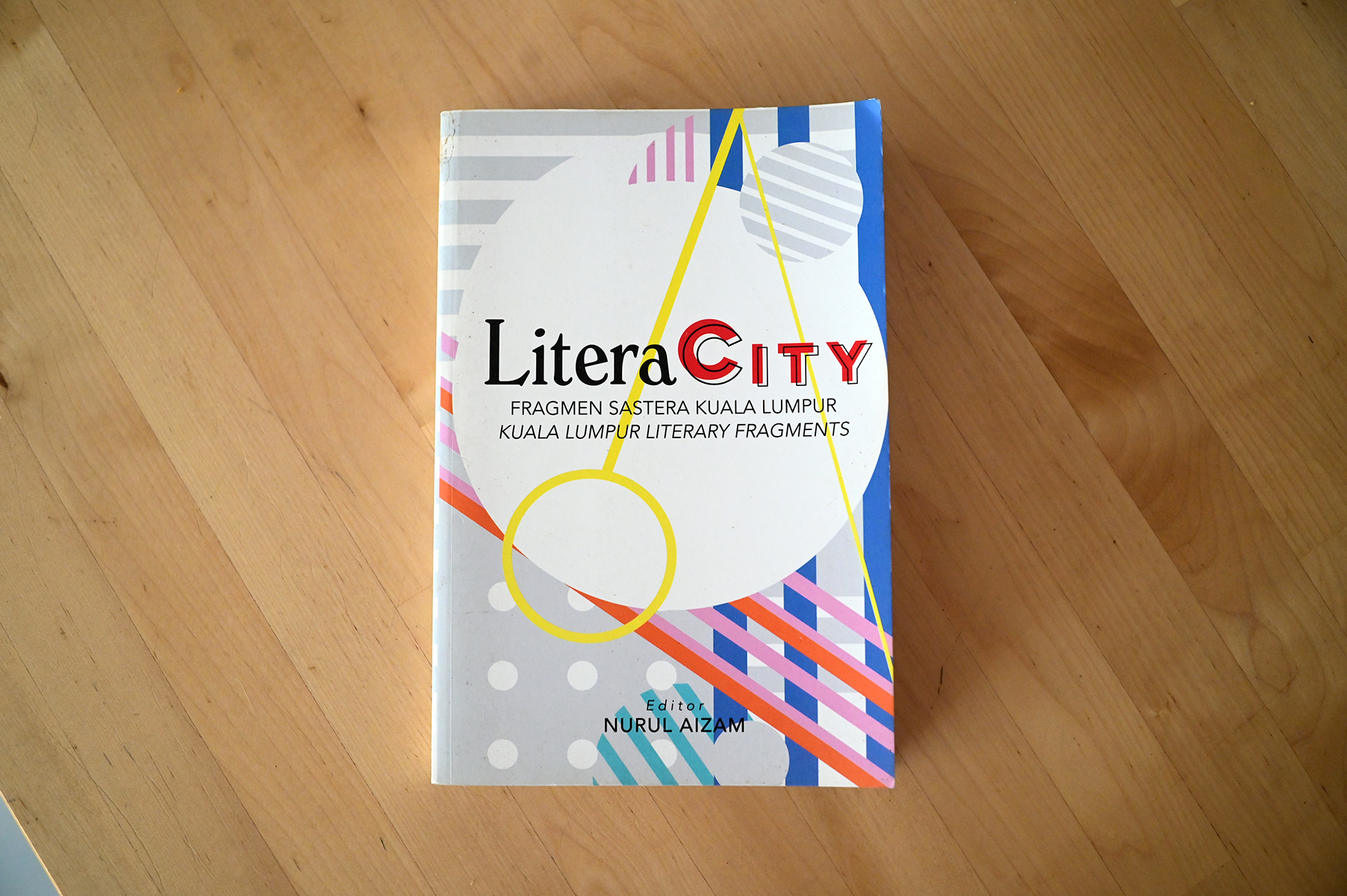

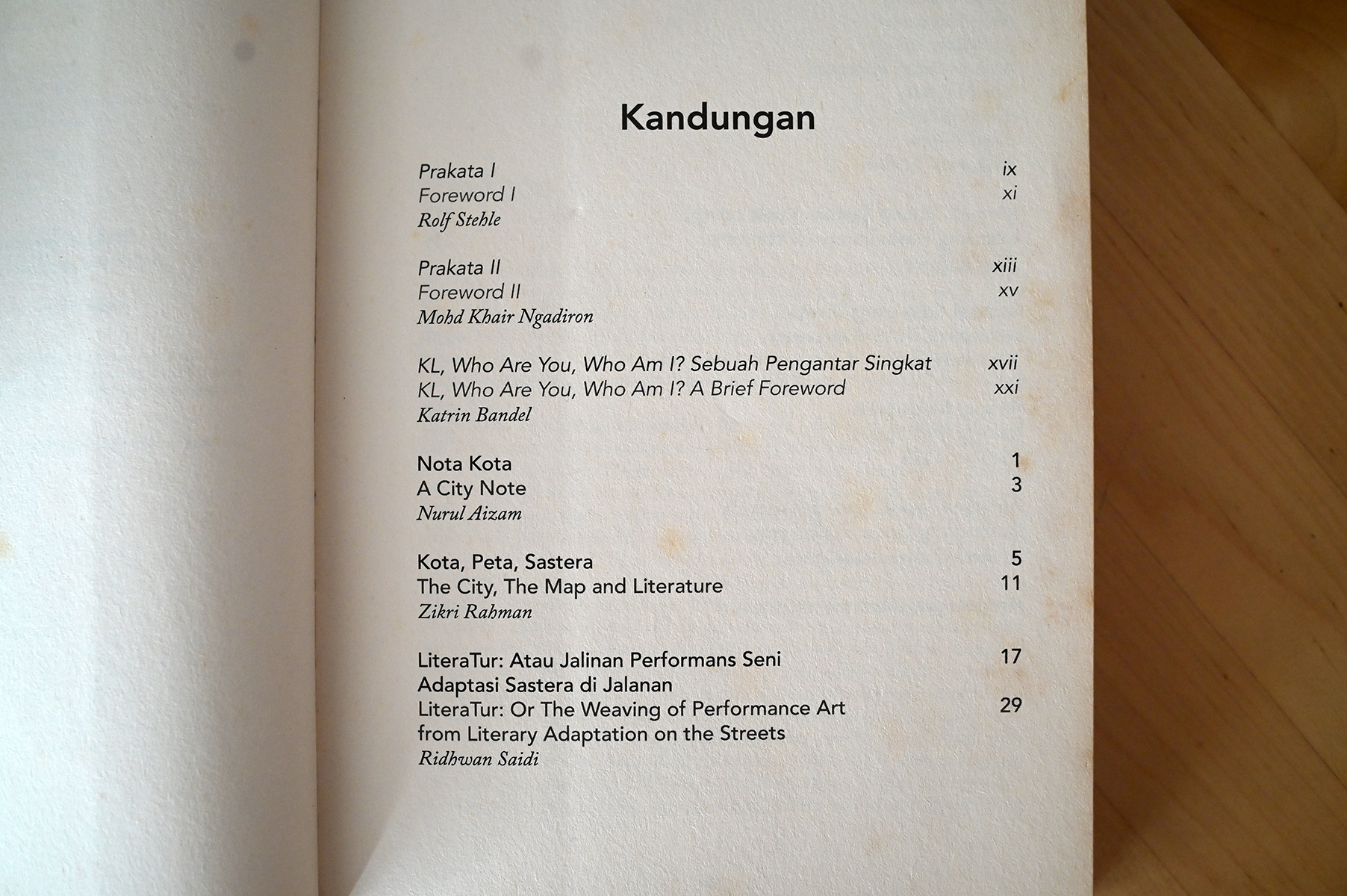

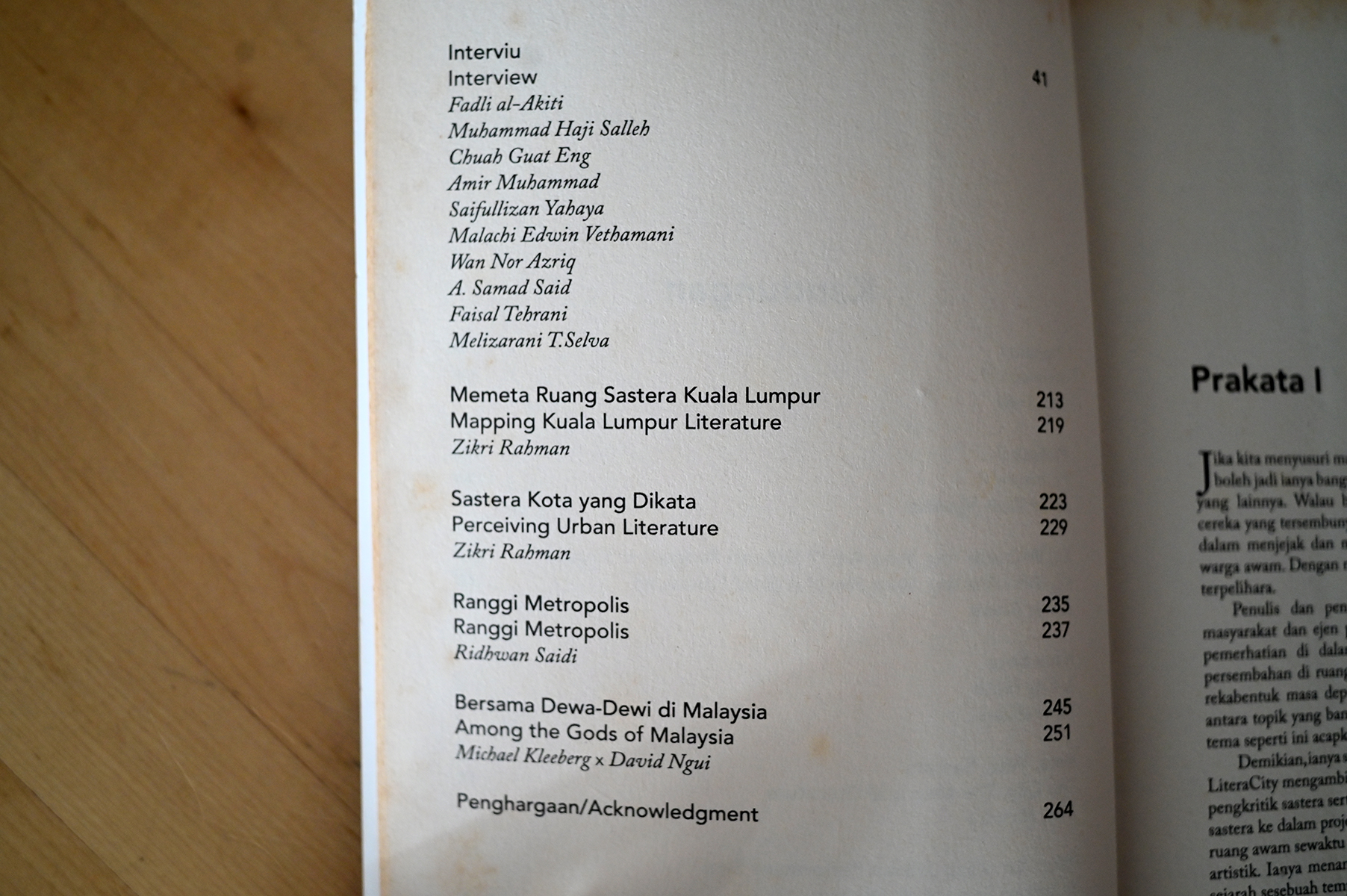

LiteraCity: Fragmen Sastera Kuala Lumpur

Editor: Nurul Aizam

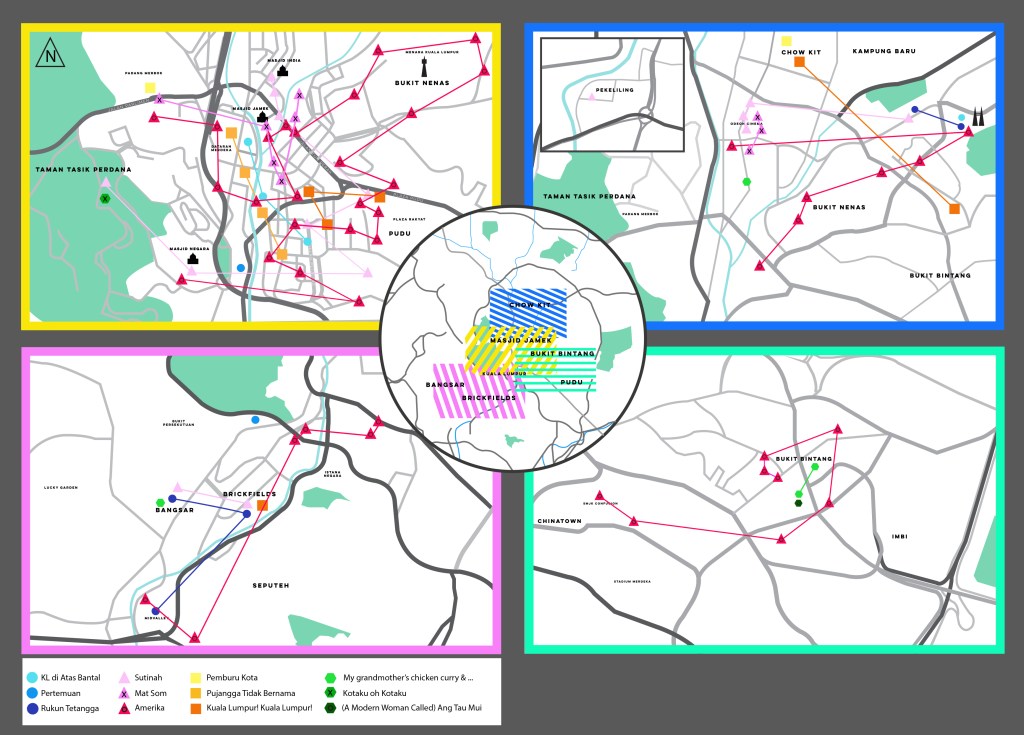

LiteraCity is a literary and cultural mapping project of Kuala Lumpur. This book contains essays, interviews and photo essays that shed light of contemporary perspectives and discussions that go beyond existing discourse in regards to urban literature specifically in Kuala Lumpur.

This book is bilingual in Malay & English.

LiteraCity ialah projek pemetaan sastera dan budaya di Kuala Lumpur. Buku ini mengandungi esei-esei, interviu dan esei foto yang memberi perspektif kontemporari dan diskusi yang melangkaui wacana sedia ada terhadap sastera kota khususnya di Kuala Lumpur.

Buku ini di dalam dwibahasa Melayu & Inggeris.

264 pages, Paperback, 115 x 184 mm, Offset, First Edition, 2016

Terbitan bersama: Institut Terjemahan & Buku Malaysia, Goethe-Institut Malaysia dan Moka Mocha Ink

ISBN 9789674604592

More info: LiteraCity KL, Goodreads

RM30 (Dapatkan di sini)

mokamochaink at gmail dot com

LiteraTur merupakan seni persembahan jalanan yang telah berlangsung pada 20 Ogos 2016. Nota Kurator ini merupakan tulisan ringkas untuk versi laman web. Esei yang lebih komprehensif berjudul ‘LiteraTur: Atau Jalinan Performans Seni Adaptasi Sastera di Jalanan’ terdapat di dalam buku LiteraCity: Fragmen Sastera Kuala Lumpur.

NOTA KURATOR

Semasa LiteraTur berlangsung di jalanan, waktu menurut tertib secara kronologi bagi para peserta dan artis, tetapi melalui pameran audio visual ini ia dipersembahkan secara gradual dan serentak. Kita dapat mengikuti perjalanan Poodien dari biliknya di Seputeh dan dalam masa sama kita turut dapat lihat Fasyali di Medan Pasar bersama sukarelawan dan para peserta yang telah berkumpul untuk memulakan performansnya bagi LiteraTur. Perspektif ini membolehkan kita mengalami pengalaman yang berbeza daripada berada di atas jalan tempoh hari. Dan bagi mereka yang tidak menyertai tur tempoh hari, pengalaman yang sama tidak akan dirasai atas faktor separa-Happeningnya. Ia jalinan performans yang hanya boleh dirasai pada momen tersebut dan tidak boleh diulang malah di dalam rakaman audio visualnya sendiri.

Di Medan Pasar kita akan lihat 12 orang berkostum aneh (rata-rata dari bahan terbuang) sedang bertindak balas di antara satu sama lain apabila mendengar bunyi-bunyian yang akan dikeluarkan oleh Fasyali. Animal parade ini sedang memberikan nyawa kepada naskah Pemburu Kota oleh T. Alias Taib. Bait-bait sajak dari buku ini dilafaz. Lalu dari Fasyali, kita akan masuk ke performans kedua iaitu Lee Kwang di mana para peserta akan memakai alat pendengar (dari bahan terbuang) yang akan mendistorsi bunyi-bunyi kota. Tidak statik, performans ini memerlukan para peserta berjalan dari Medan Pasar menuju Stesen LRT Pasar Seni. Performans ini adalah reaksi terhadap naskah My Grandmother’s Chicken Curry & .. oleh Charlene Rajendran. Ia tentang uncertainty dan bagaimana ketidakpastian ini masuk menyerap ke dalam diri para peserta yang tidak tahu ke mana arah tuju mereka. Pada momen ini visual Poodien sedang menarik tilam masih berjalan dan kita tahu kelak kita akan bertemu di satu poin.

Para peserta menanggalkan alat pendengar dan ada juga yang masih terus memakai hingga ke akhir acara. Kita kini di sekeliling bulatan tanah di hub bas LRT Pasar Seni sedang memasuki performans yang ketiga oleh Paik Yin. Paik Yin memakai kain pelikat akan berjalan mengelilingi bulatan ini sambil menyebarkan risalah tentang Wawasan 2020. Performans ini adalah intepretasi terhadap karya KL di Atas Bantal oleh Faisal Tehrani. Sesuatu yang shocking berlaku dan kegilaan menguasai Paik Yin di dalam parameter bulatan tanahnya. Pada momen ini Poodien akhirnya tiba bersama tilamnya dari Seputeh lalu masuk ke dalam perimeter Paik Yin. Sebuah ruang tidur sedang dibentuk via lilitan benang merah di sekeliling tiga batang pohon, di mana di tengah-tengahnya tilam tadi diletak. Simbolisme tilam ini sendiri adalah reaksi terhadap latar karya KL di Atas Bantal ditulis iaitu mengenai era hujung 90an, di mana Malaysia memasuki fasa-fasa kritikal di mana hal-hal peribadi seperti tilam masuk ke dalam arena politik umum.

Paik Yin akhirnya berbaring di atas tilam merehatkan diri dari segala kegilaan tadi, dan performans ini masuk ke adaptasi naskah terakhir iaitu Mat Som oleh Sefa Silent. Sefa mengambil karakter Mat Som sebagai watak mime-nya, dan ini diiringi Poodien yang akan menampal sketsa-sketsa dari novel grafik Mat Som di sepanjang perjalanan kita menuju ke bulatan bawah roundabout, di belakang JKKN. Setibanya di sebuah pentas semulajadi kota, Sefa masuk ke tengah manakala Pyanhabib iaitu watak sebenar yang ada di dalam Mat Som, turut menyertainya dengan membaca tiga buah sajak dari Mat Som. Semangat metafiksyen bercampur nostalgia ini membuatkan ruang negatif ini, yang sekali-sekala diguna pengguna motosikal dan menjadi tempat gelandangan kota bersantai dan tidur, menghidupkan semangat kota Kuala Lumpur era 80an iaitu latar Mat Som ditulis.

Lima tetingkap hasil split-screen ini membolehkan kita selaku penonton melihat dari jauh mereka-mereka yang telah terakam secara audio visual ini, dan menjalinkan sekali lagi dari satu performans ke satu performans seolah segalanya berlaku serentak, seakan ada dialog di antaranya meski ia berlaku separa-Happening, penuh improvisasi dan seperti kehidupan di kota Kuala Lumpur sendiri, LiteraTur sebuah perjalanan yang santai.

– Ridhwan Saidi

CURATOR’S NOTE

As LiteraTur unfolded on the streets, time seemed to follow a chronological order for both the artists and spectators. However, this audiovisual exhibition presented time in a gradual and simultaneous manner. We could follow Poodien’s journey from his room in Seputeh. Simultaneously, we observed Fasyali at Medan Pasar, where volunteers and participants gathered to start the performance for LiteraTur. These different perspectives provided unique experiences for both participants and spectators. Those not part of the tour would not have felt the semi-Happening experience. The interplay of performances was unique to that specific moment and couldn’t be fully captured even through audiovisual recordings.

At Medan Pasar, we saw 12 people dressed in surreal costumes, most of which were made from recycled materials, interacting with each other through sounds produced by Fasyali. The animal parade breathed new life into the poem “Pemburu Kota” by T. Alias Taib, with lines from the poem being recited from time to time. From Fasyali’s performance, we transitioned to the second performance by Lee Kwang. Participants wore sound installations (made from recycled materials) to distort the sounds of the city. The performance was dynamic, as the participants moved from Medan Pasar to Pasar Seni LRT Station. This response was inspired by the text “My Grandmother’s Chicken Curry & ..” by Charlene Rajendran, exploring uncertainty and immersing participants in sound distortions. At this point, we anticipated Poodien carrying the queen-sized bed at some stage.

Later, the participants removed the sound installations, but some continued wearing them until the end of the tour. We then arrived at the bus hub area at LRT Pasar Seni, entering the third performance by Paik Yin. Paik Yin, dressed in kain pelikat, walked in a circle, distributing information about Wawasan 2020. This performance was an interpretation of the work “KL di Atas Bantal” by Faisal Tehrani, where something shocking happened, and madness engulfed Paik Yin within the circular parameter. At this moment, Poodien arrived with his bed from Seputeh and transgressed Paik Yin’s space. An intimate sleeping space was formed through the swathe of red thread around three different trees, with the bed placed in the middle. The symbolism of the bed itself was a reaction to the context of “KL di Atas Bantal,” which was written in the late 1990s, during a critical phase for Malaysia when private matters entered the public political arena.

Finally, Paik Yin lay down on the bed, resting after all the previous frenzy. The performance then transitioned to its final adaptation by Sefa Silent, based on Mat Som’s text. Sefa portrayed the mime-character of Mat Som, followed by Poodien, who pasted sketches from the graphic novel of Mat Som along the way, leading us to the circle beneath the roundabout behind JKKN. The space served as a natural city stage, with Sefa in the middle, and Pyanhabib, the real character from Mat Som, joining him in reciting three different poems from the novel. The blend of metafictional and nostalgic spirits brought the negative space, rarely used by motorists but frequently by the city’s homeless for leisure and sleep, to life, reviving the spirit of Kuala Lumpur during the 1980s, which served as the background when Mat Som was written.

The five split-screen windows allowed us, as spectators, to view those recorded through audiovisual means from afar. The performances wove from one to another, all happening simultaneously and creating dialogues between them. Despite being a semi-Happening event, full of improvisations, much like life in Kuala Lumpur itself, LiteraTur was a journey full of freedom.

– Ridhwan Saidi

Penulisan lain tentang LiteraCity: ‘Zikri Rahman: Perceiving Urban Literature’